Descrizione

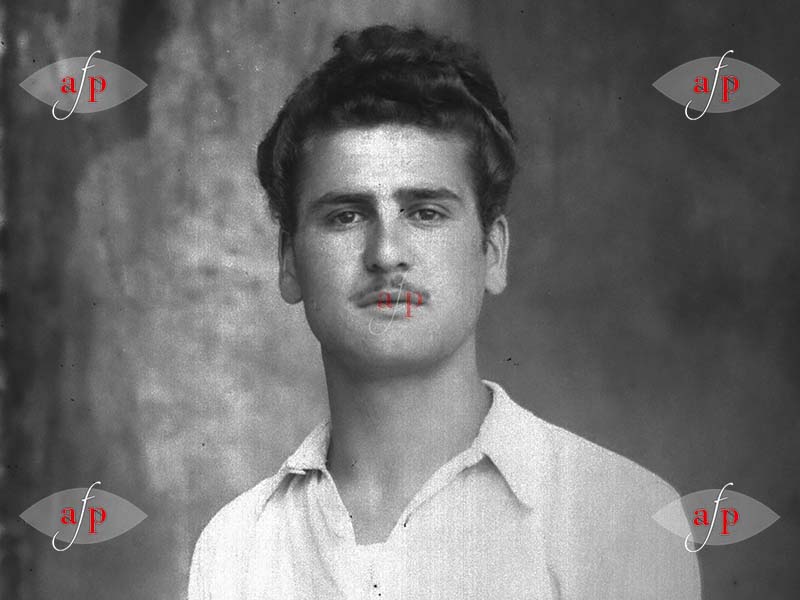

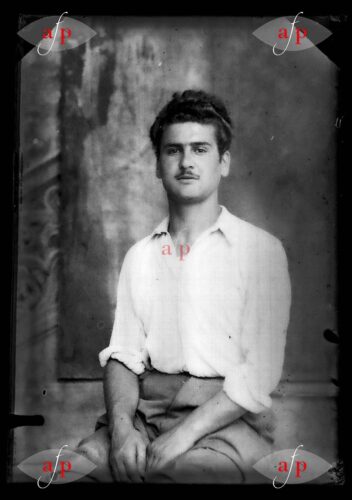

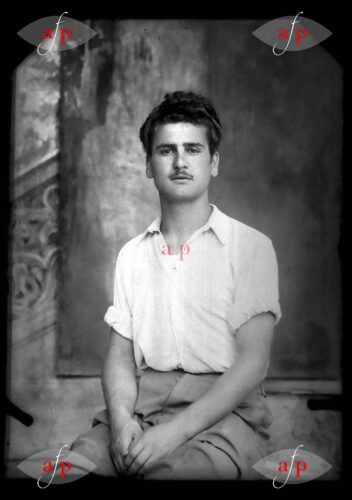

Francesco Guerini: il partigiano Pacio.

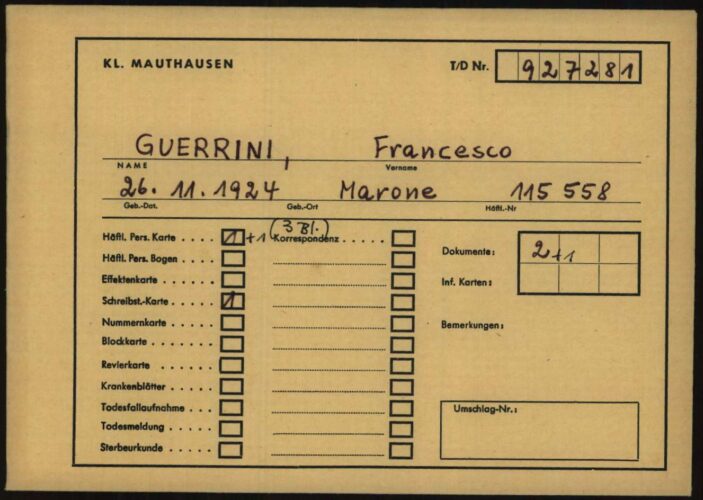

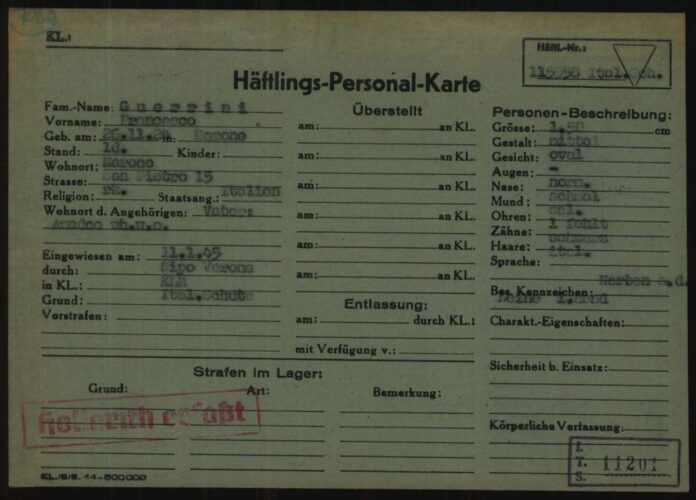

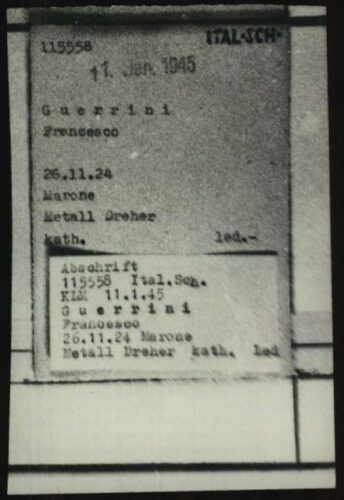

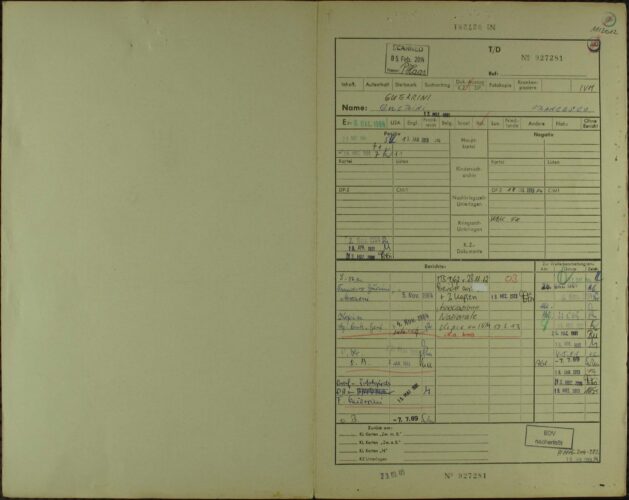

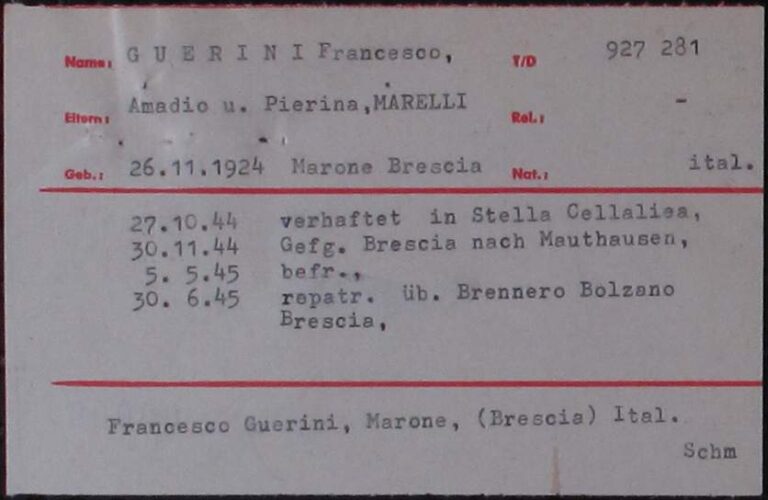

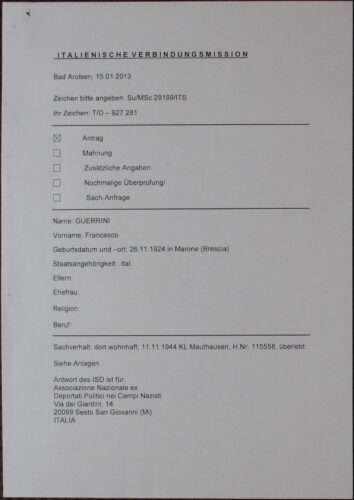

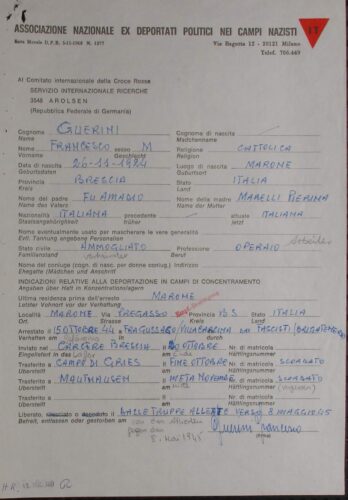

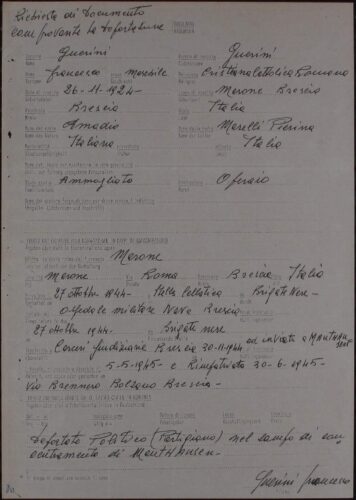

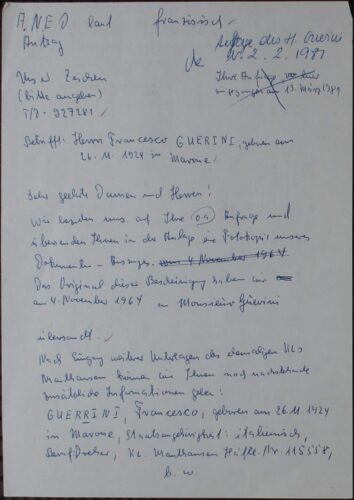

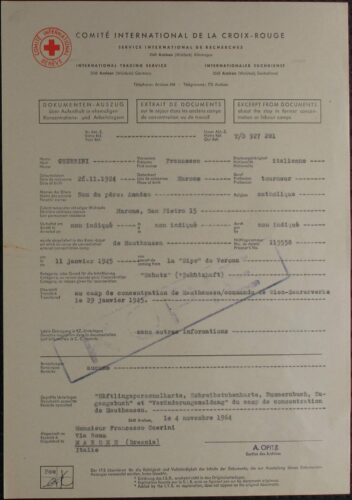

Nome: Francesco Guerini

Luogo di nascita: Marone (BS)

Data di nascita: 26 novembre 1924

Luogo di morte: Marone (BS)

Data di morte: 9 maggio 1998

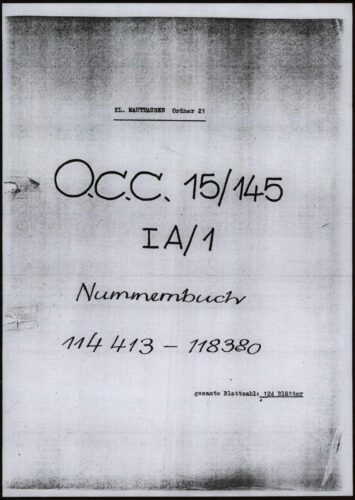

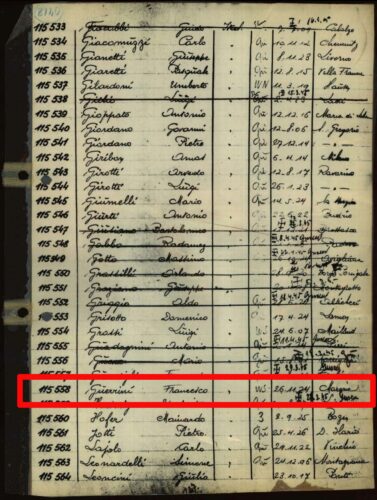

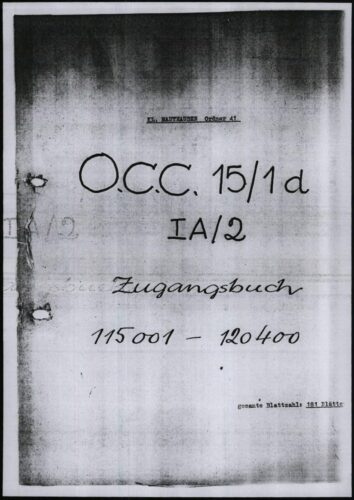

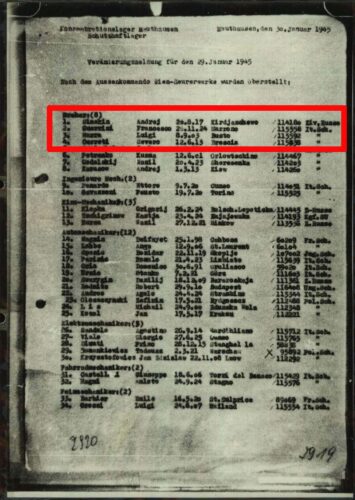

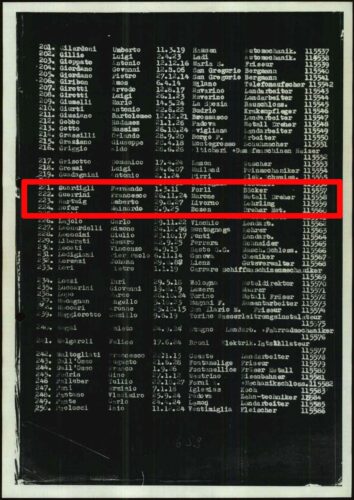

Trasporto al lager: Convoglio 115

Tipologia prigioniero: Schutzhäftling ((Schutz-deportato per motivi di sicurezza)

Biografia:

Francesco Guerini nasce a Marone il 26 novembre 1924; è figlio di Amadio Rampì dei Carai [1899] e di Pierina Marelli [1899]. È il primo di 5 figli: dopo di lui nascono Maria [27.11.1927], Elisa [06.06.1929], Anna [09.09.1936] e Battista [25.09.1943].

Abita a Marone, nella frazione di Pregasso, in via San Pietro 15.

Di famiglia operaia, frequenta sino la 2° classe dell’Avviamento professionale.

Operaio tornitore alla Breda di Brescia, celibe, viene chiamato alle armi come aviere e destinato all’aeroporto di Ghedi, dove lo coglie l’8 settembre.

Sbandatosi, partecipa ad un prelievo di materiale dal magazzino della sussistenza militare a Brescia.

Arrestato, condotto nel carcere di Canton Mombello di Brescia (matr. 8694), è condannato a ventotto mesi di detenzione.

Fugge il 13 luglio 1944 in occasione di un bombardamento alleato sulla città.

Dapprima raggiunge Collio, unendosi ai partigiani autonomi della “banda Vivenzi” di Bovegno.

Successivamente entra nel distaccamento garibaldino guidato da Giuseppe Gheda e Leonardo Speziale, da cui nascerà nei primi giorni di ottobre la 122° Bgt. Garibaldi comandata da Giuseppe Verginella.

Col nome di battaglia “Pacio”, a causa di un rastrellamento, il 26 ottobre 1944, da Lodrino tenta di raggiungere la nuova base sita in località Quarone e Camaldoli (Gussago), dove si trova il distaccamento comandato da Giovanni Casari (“Piero”).

Ferito nei pressi del monastero di Camandoli, viene catturato il 27 con altri da militi della Brigata nera Tognù. È condotto prima nel comando fascista, in località Stocchetta (BS), quindi nell’ospedale militare di Nave e da lì nuovamente nella sede della formazione repubblichina.

Il 9 dicembre è trasferito nuovamente nelle prigioni cittadine (matr. 8694) su ordine della Brigata nera e a disposizione delle SS. Vi rimane sino il 22.

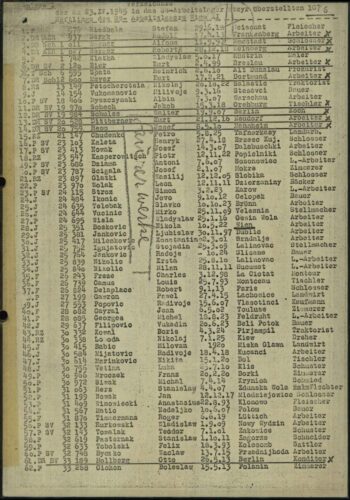

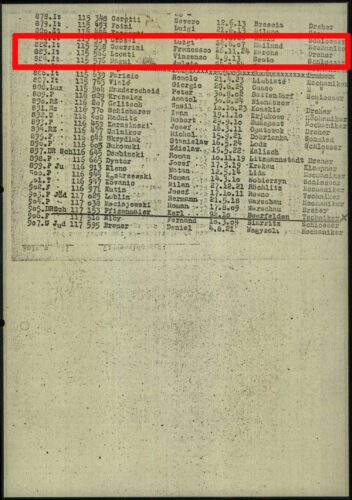

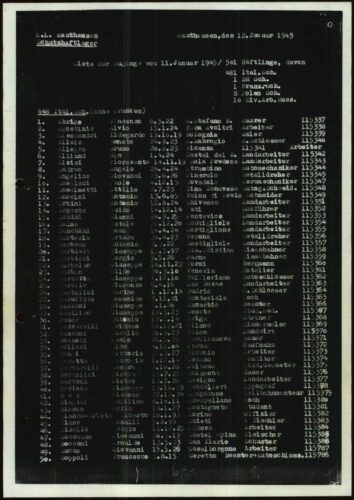

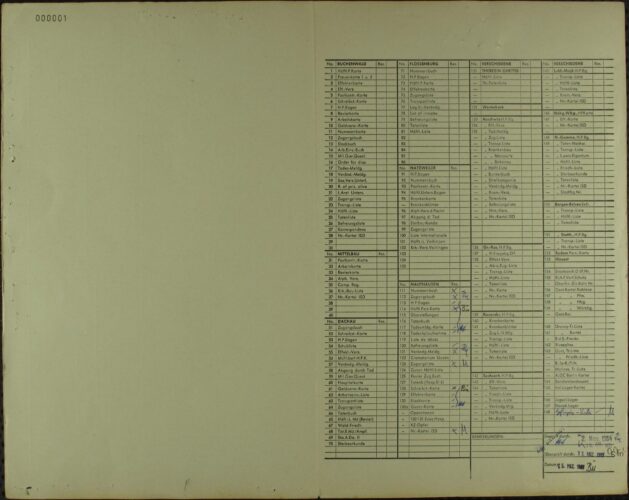

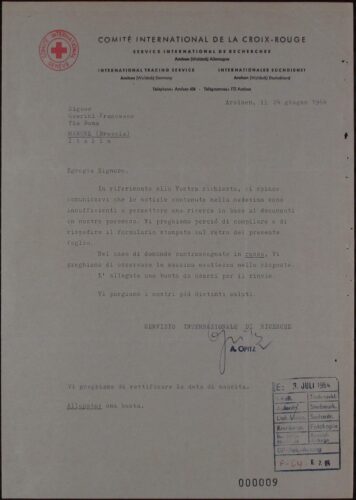

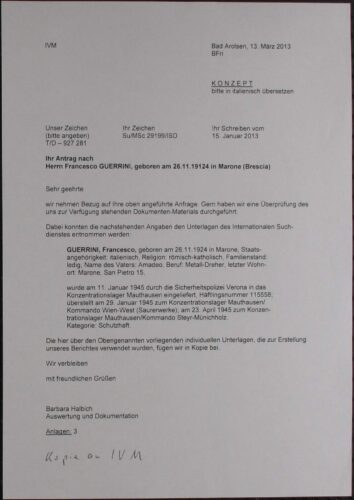

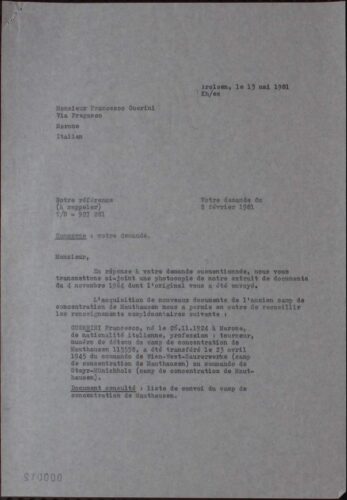

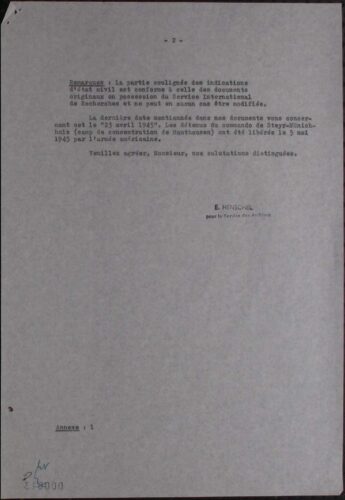

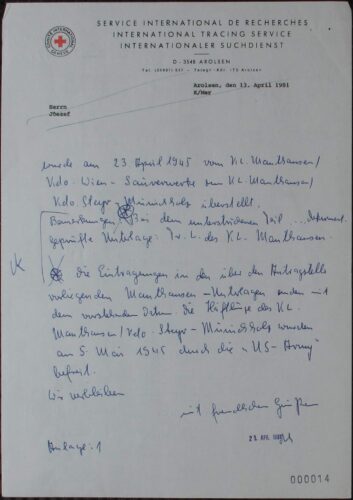

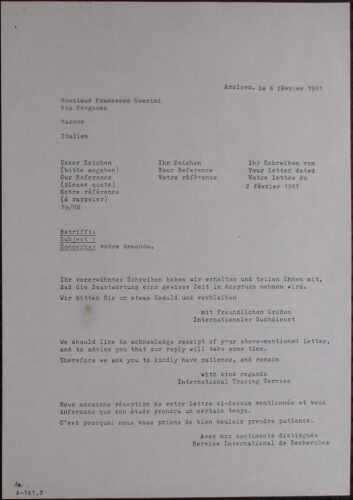

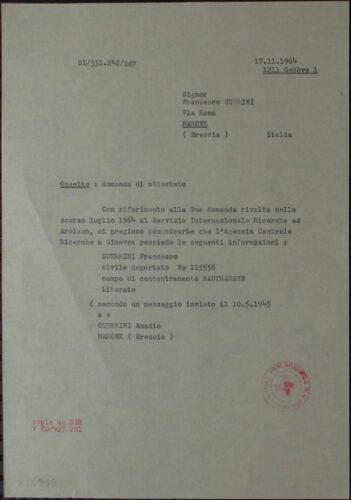

Viene quindi condotto nel campo di Bolzano-Gries e da lì, l’8 gennaio 1945, deportato nel lager di Mauthausen (num. 115558) col trasporto n. 115. Vi giunge l’11 tramite la Sicherheitspolizei (Sipo-Polizia di sicurezza) di Verona.

È classificato come Schutzhäftling (Schutz-deportato per motivi di sicurezza).

Mestiere dichiarato: tornitore meccanico.

Il 29 gennaio è internato nel sottocampo di Wien (Saurerwerke); quindi, il 23 aprile, dopo la sua evacuazione, è condotto con “una marcia della morte” in quello di Steyr-Münichholz.

A Mauthausen giunse 11 gennaio 1945 e gli fu assegnato il numero 115558. È liberato dagli americani il 5 maggio 1945.

Rimpatria il 30 giugno 1945, via Brennero e Bolzano.

Muore a Marone il 9 maggio 1998.

Il suo racconto.

Stavo vicino a San Faustino, dove c’era la sussistenza militare che confinava con l’oratorio (era presidiata dai tedeschi).

Tutti portavano via la roba (lenzuola, ecc.) da questo magazzino, anche i preti mettevano un rampino sulla pertica e tiravano su pacchi di lenzuola.

A forza di portare via la roba, i tedeschi si sono messi in allarme e hanno intensificato la sorveglianza. È questa l’origine della mia avventura.

Una notte siamo entrati in sedici o diciassette nel magazzino, d’accordo con il Capitano Costa della sussistenza ed abbiamo portato via di tutto. Il giorno dopo ci hanno preso, ci hanno portato a Canton Monbello nelle celle militari e ci hanno processato: siamo stati condannati a ventotto mesi ciascuno. Il Capitano Costa, che ci aveva aiutato, si è suicidato.

Eravamo rinchiusi a Canton Mombello quando gli alleati hanno bombardato Brescia per la prima volta. Anche il carcere è stato colpito e io ed altri quattro o cinque siamo scappati. Da qui è nata la decisione di andare con i partigiani, una scelta dovuta, inizialmente, alla paura di essere deportato in Germania.

Anche se, lavorando alla Breda, avevo già conosciuto dei compagni, non avevo ancora una coscienza politica.

Qualche giorno dopo la fuga, io e altri siamo andati fino a Collio, dove esistevano alcuni gruppi di partigiani che però erano autonomi, disorganizzati tra di loro; noi ci siamo messi con un gruppo comandato da due gemelli di Bovegno, Franco e Arturo, che però erano sospettati di essere in contatto (e lo erano veramente) con i fascisti della squadra Sorlini.

Dopo qualche tempo io e altri due siamo andati sopra Nave a far saltare un traliccio dell’alta tensione (siamo stati via un paio di giorni). Tornando, sopra Marmentino, sentiamo il «chi va là»; noi abbiamo dato la parola d’ordine, erano vedette del nostro gruppo che ci hanno detto: «Abbiamo fucilato i due gemelli perché volevano venderci tutti e quaranta ai fascisti».

Da questo fatto e dalla unificazione con altri gruppi di partigiani, è nata la 54a Brigata Garibaldi che, successivamente, è stata chiamata 122a Brigata Garibaldi.

Il nostro Commissario Politico era un siciliano col nome di battaglia “Carlo” (il compagno Leonardo Speziale), mentre il Comandante era Verginella (che era stato internato in un campo di concentramento da cui era riuscito a fuggire, che aveva già combattuto nelle Brigate Internazionali Antifasciste in Spagna e che sarà poi assassinato in un’imboscata dai fascisti a Lumezzane pochi mesi prima della Liberazione). Eravamo un gruppo di 120-130 uomini, ma non avevamo assistenza, non ricevemmo mai lanci degli alleati, che invece erano numerosi alle Fiamme Verdi che si trovavano sulla “Corna Blacca” e che non si muovevano mai dal loro accampamento.

Avevamo ottimi rapporti con la popolazione ed una fitta rete di staffette che copriva tutta la Valle Trompia. Il problema delle armi lo risolvemmo in questo modo: una notte, nel mese di settembre del 1944, mi sembra, scendemmo alla Radaelli ed alla Beretta di Gardone. Eravamo divisi in cinque squadre, ognuna composta da nove uomini, e siamo entrati in fabbrica impadronendoci di 160 machine-pistole oltre a molte armi diverse e munizioni.

Questo fu possibile perché in precedenza Verginella aveva fatto un lavoro politico con gli operai delle fabbriche, che ci aiutarono.

Dopo l’azione siamo passati a Santa Maria e dal Monte di Marone, poi, sempre di notte, siamo andati sopra Pezzaze, poi fino a Collio; siamo scesi da Collio a Bovegno, dove c’era una galleria di minerali; siamo scesi di nuovo e siamo andati a finire a “Corna Biacca”. Insomma, abbiamo girato per tre giorni tutta la montagna, camminando sempre la notte.

Noi facevamo azioni quasi tutti i giorni: attentati ai tralicci, prelevamenti di spie, attacchi ai fascisti.

Gli attentati ai tralicci, che servivano a bloccare i rifornimenti di energia ai tedeschi e alle fabbriche che producevano materiale bellico, erano praticamente “routine”.

Sabotavamo i tralicci che portavano la corrente verso Milano e Torino e che fornivano anche la ferrovia.

Di solito si andava in tre: uno esperto di dinamite (generalmente un operaio che aveva lavorato in miniera o nelle cave), e due che lo aiutavano.

Si univano tra loro alcuni candelotti di dinamite e si fissavano alla base del traliccio, si univano tra loro le quattro micce e quindi se ne accendeva una a lenta combustione. Avevamo il tempo di allontanarci 300-400 metri e poi le cariche esplodevano.

Questi attentati causavano molto danno ai tedeschi ed anche, indirettamente, alle popolazioni che però comprendevano le nostre azioni.

Per tentare di isolarci i nazisti ricorrevano anche a forme di rappresaglia psicologica. Ad esempio a Caino e a Nave per quindici giorni non furono distribuiti tabacchi di nessuno genere, per far schierare la gente contro di noi. Anche i prelevamenti di spie erano frequenti. Su segnalazione dei cittadini, scendevamo di notte nei paesi, facevamo irruzione nelle case delle persone indicateci, li bloccavamo e perquisivamo l’abitazione, dopo di che portavamo spie e prove al campo, dove celebravamo il processo.

Di fronte a questa nostra attività, le SS (partite da Verona) e le Brigate Nere iniziarono dei rastrellamenti su tutta la montagna e tutti i giorni avevamo dei morti, dei feriti, e dei dispersi. In questo periodo accadde un episodio che mi coinvolse diretta-mente: io e altri due compagni eravamo scesi a Marmentino per prendere da mangiare. Nel tornare all’accampamento, che era posto tra Marmentino e Mura, abbiamo preso alcuni uccelli che erano finiti negli archetti. Quando siamo arrivati alla cascina, il gruppo non c’era più: c’era solo un partigiano che ci aspettava e che aveva l’ordine di condurci alla nuova base, perché ci avevano avvertito che i fascisti ed i tedeschi stavano rastrellando quella zona.

Invece di partire subito, ci siamo fermati a mangiare gli uccelli presi, assieme ad una polenta fatta con della farina che c’era nella cascina. Questa imprudenza ci costò cara.

I tedeschi ed i fascisti, infatti, ci individuarono e cominciarono a sparare. Noi ci rifugiammo sul retro della cascina, dove il tetto va a filo del terreno e da lì, uno alla volta ci siamo gettati verso un burrone che distava una dozzina di metri.

Per poter fare questo, quelli che rimanevano alla cascina impegnavano i tedeschi: dopo che i primi due furono usciti andai anch’io, arrivai di corsa al burrone e mi lasciai rotolare dalla scarpata, finendo in un bosco sottostante dove ritrovai i miei compagni.

Per permetterci di salvarci il partigiano Donegani di Brescia si sacrificò: lo intravidi mentre fuggivo, colpito dai proiettili traccianti dei nazi-fascisti che successivamente lo bruciarono agonizzante nella cascina.

I tedeschi continuarono il rastrellamento e noi, un po’ per paura, un po’ per disperazione, scavammo delle buche sotto le foglie e ci sotterrammo lì.

Benché avessero i cani, i fascisti non ci trovarono. Quella notte ci siamo rifugiati in un fienile ed il giorno dopo ci hanno trovato i nostri compagni.

Saputa la cosa, il Comandante Verginella ha punito il parti-giano che ci aveva aspettato, rinchiudendolo per otto giorni in un porcile, perché non aveva rispettato gli ordini, che erano quelli di partire subito.

Noi partigiani cercavamo in ogni modo di mantenere buoni rapporti con la gente, ritenendo che il nostro compito fosse quello di dare l’esempio.

Una volta alcuni partigiani, di ritorno da un’azione, avevano rubato in una cascina delle uova e delle noci; venuto a conoscenza di questo fatto, il Commissario politico “Carlo” li ha fatti rinchiudere per qualche giorno in un porcile.

Un altro caso è quello dei tre rapinatori che si facevano passare per partigiani, screditandoci agli occhi della gente: dopo alcune rapine li abbiamo processati e fucilati. Le rapine sono finite immediatamente.

Ancora un esempio: una notte io e altri due siamo andati a prelevare un fascista che ci avevano segnalato. Siamo entrati in casa sua, l’abbiamo immobilizzato ed abbiamo perquisito la casa, trovandovi, oltre ad armi e divise fasciste, un elenco di persone da lui segnalate che avrebbero dovuto essere deportate in Germania.

Abbiamo portato il prigioniero e le prove al campo, dove si è svolto il processo, terminato con la condanna a morte.

L’essere partigiano non significava soltanto svolgere azioni di guerriglia, ma era anche una scuola politica.

Spesso facevamo delle assemblee generali in cui il nostro Commissario politico “Carlo” discuteva con noi sulla lotta antifascista e sulle prospettive del dopoguerra. Queste assemblee e la durezza stessa della guerra ci facevano maturare una chiara coscienza politica e facevano aumentare il nostro odio per i fascisti e per i nazisti.

Tutto questo compito di formazione politica ricadeva sulle spalle del Commissario “Carlo”, mentre la preparazione militare era affidata a Verginella e, per motivi di sicurezza, ad un ristretto nucleo di compagni, in contatto con i responsabili del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (C.L.N.A.I.).

Tra di noi c’era una disciplina ferrea (sia interna che esterna al campo) e chi trasgrediva veniva immediatamente punito.

Un ruolo molto importante ebbero anche le donne, soprattutto come staffette. Ricordo in particolare una certa Bruna, che poi ha lavorato all’ANPI, che teneva i contatti addirittura con Milano.

Tra il settembre e l’ottobre del ‘44 siamo partiti dalla zona di Nave e, di notte, abbiamo attraversato tutta la piana, passando dalle parti della Stocchetta e di San Vigilio.

La Brigata si è divisa in tre gruppi: uno era andato verso San Gallo, uno si era diretto, poco sopra di noi, verso Brione; noi giungemmo al convento dei frati di Forcella della Stella verso le cinque del mattino.

Eravamo in ventuno, affamati ed infreddoliti. Un frate ci fece una polenta che mangiammo di gusto.

Alle sei e dieci eravamo già stati sorpresi dai fascisti e, dei sette che erano vicino a me, uno era morto, tre feriti e tre prigionieri (questi ultimi furono fucilati il giorno dopo).

Noi sette, quando ci fu l’attacco, eravamo vicini ad un capanno da caccia. Io sono stato ferito da tre pallottole, una alla mano, una nel braccio, una che mi è entrata dal ginocchio e mi è uscita dalla coscia. Ho sentito come una scarica di corrente e ho visto il sangue. Per non farmi catturare mi sono calato in una scarpata e mi sono attaccato ad una pianta.

Ho perso conoscenza e da lì mi hanno tirato su i fascisti che poi mi hanno fatto vedere il mio compagno morto e gli altri feriti. Si era trattato di un’imboscata che aveva coinvolto tutta la Brigata.

Infatti ho poi saputo che nel giro di due o tre giorni anche gli altri gruppi furono attaccati e subirono perdite; nello scontro della Stella, poi, non riuscirono nemmeno a sparare.

Dopo la cattura ci hanno portato alla Stocchetta, dove c’era il comando della “Tognù”; lì ci hanno buttato per terra e poi sono arrivati il federale fascista e quelli della squadra Sorlini.

Noi feriti, per intervento della Croce Rossa, non fummo fucilati, ma mandati all’ospedale militare di Nave, dove siamo rimasti - piantonati - per un mese e mezzo (nonostante questo la ferita alla gamba mi guarì definitivamente soltanto dopo il mio ritorno da Mauthausen).

Da Nave fui portato alla Stocchetta: durante il giorno aiutavo in cucina e la notte mi mettevano in cella.

Sono rimasto lì fino a che non venni messo a confronto prima con una persona di Marone che credevo mio amico e che invece lavorava segretamente per l’OVRA, e poi, con due fascisti che da alcuni mesi si erano infiltrati nella Brigata (e che avevano causato l’imboscata).

Alla Stocchetta vidi anche altre persone di Marone che stavano con i fascisti: non mi fecero niente, non mi aiutarono ma non mi fecero nemmeno del male.

Benché io avessi sempre sostenuto di aver fatto soltanto il cuoco per i partigiani e di non aver mai sparato, le testimonianze mi furono fatali e fui costretto ad ammettere le mie “responsabilità”.

Dopo questo riconoscimento, dalla Stocchetta mi trasferirono alle celle che si trovavano in una caserma vicino al tribunale e qui venni nuovamente sottoposto ad interrogatori ed a confronti con coloro che mi denunciavano. Sono rimasto lì 10-12 giorni e poi sono stato portato a Canton Mombello, in cella di isolamento sotto il controllo delle SS.MAUTHAUSEN

Da Canton Mombello mi hanno poi spedito al campo di concentramento di Bolzano, dove sono rimasto per 15 giorni.

Il viaggio l’abbiamo fatto su un camioncino scoperto, legati tra di noi con una catena (eravamo in undici, dieci politici ed un criminale comune).

Durante il viaggio il camion è stato mitragliato: le SS che guidavano sono fuggite mentre noi ci siamo reciprocamente feriti nel tentativo di scappare.

Il viaggio è stato lunghissimo: siamo partiti da Brescia alle 5 e siamo arrivati a Bolzano a mezzanotte. Ci hanno slegati e ci hanno messo contro il muro: a mezzogiorno del giorno dopo eravamo ancora lì, senza mai esserci mossi. Se qualcuno si muoveva veniva frustato.

Il giorno dopo ci hanno assegnato il blocco e ci hanno dato il triangolo rosso di riconoscimento.

A Bolzano il trattamento era duro, ma almeno qualche pagnotta la mangiavamo.

Mi ricordo che incontrai la famiglia Nulli di Iseo, che era stata deportata lì e che ci è rimasta fino alla fine della guerra.

Da Bolzano ci hanno poi trasferito a Mauthausen: ci hanno messo su una tradotta ed hanno piombato i vagoni. Nel mio eravamo in 69, senza viveri e senza avere la possibilità di fare i nostri bisogni all’esterno.

Il viaggio è durato circa tre giorni: quando siamo arrivati, da ogni vagone, hanno tirato fuori quattro o cinque persone morte di stenti.

Da questo viaggio ricordo un tentativo di fuga avvenuto nel mio vagone: alcuni deportati, armati di seghe da ferro che si erano procurati chissà come ed approfittando del fatto che le SS non erano dentro il vagone, fecero un foro nel vagone stesso, e, in una salita prima di Bressanone, dove il treno procedeva a passo d’uomo, tentarono di fuggire.

Quasi immediatamente vennero presi e fucilati sul posto.

Poi le SS controllarono i vagoni e si accorsero che erano fuggiti dal nostro: salirono e cominciarono a picchiare selvaggiamente con il calcio dei mitra tutti quelli che erano vicini a loro. Io, per fortuna, ero addossato alla parete del vagone e non fui colpito.

Quando siamo arrivati a Mauthausen ci hanno fatto entrare in uno stanzone, ci hanno fatto spogliare, ci hanno depilato e rasato, lasciandoci una riga di circa due centimetri in mezzo alla testa; ci hanno fatto la doccia fredda, quindi ci hanno consegnato dei mutandoni e degli abiti da carcerato.

Successivamente siamo stati portati nelle baracche, ognuna delle quali conteneva mille prigionieri.

Lì abbiamo trascorso il periodo di quarantena. Di queste baracche la metà era riservata al comandante, che era un prigioniero che aveva tradito e si era posto al servizio dei tedeschi, il resto a noi.

Uscire vivi da questa quarantena era assai difficile perché le condizioni in cui vivevamo erano terribili: io ce l’ho fatta soltanto perché ero molto giovane e perché a Brescia mi ero ripreso.

Dormivamo per terra, uno sopra l’altro, e tutte le mattine dovevamo fare una doccia fredda; venivamo frustati per qualsiasi motivo, continuamente. Il pasto era una brodaglia inconsistente. Alle 15.30 ci facevano mettere in fila e passavamo davanti ad un grande bidone in cui veniva immerso un recipiente, ci davano questo recipiente e noi lì, in piedi, dovevamo berne il contenuto.

Il nostro pasto era questo.

Durante la giornata restavamo sempre rinchiusi nel blocco: il rapporto tra prigionieri era praticamente inesistente; ognuno aveva paura dell’altro anche per la violenza continua che ci circondava. Era inoltre praticamente impossibile comprenderci, oltre che per la situazione logistica, dato che parlavamo lingue diverse.

Finita la quarantena, i prigionieri che riuscivano a sopravvivere venivano inviati ai blocchi di eliminazione.

Questi blocchi erano delle grandi stanze in cui si rimaneva ad aspettare di morire. Il cibo non veniva quasi mai dato: solo qualche volta veniva buttata della brodaglia per terra, proprio come ai maiali.

Dai blocchi di eliminazione nessuno usciva vivo: si moriva o per fame o per malattie.

Le camere a gas sono già tristemente note a tutti. Erano stanze in cui la gente veniva fatta entrare e veniva uccisa con gas venefici: spesso i prigionieri vi entravano credendo di fare la doccia e invece venivano uccisi.

I modi per uccidere la gente erano infiniti ed assai crudeli: ogni giorno i nazisti mandavano alcuni prigionieri in una cava e li costringevano a portare in alto dei massi assai pesanti camminando sull’orlo di un burrone in fondo al quale c’era un laghetto. I prigionieri, sfiniti dal digiuno, cadevano sotto il peso dei massi e precipitavano nel piccolo lago dove annegavano: da qui venivano ripescati i cadaveri tramite una rete che vi era tesa. I corpi poi venivano portati al forno crematorio dove venivano bruciati. Ai bambini veniva riservata una sorte crudele: essi infatti, oltre ad essere sottoposti alle medesime torture degli altri internati, erano oggetto di un macabro divertimento dei nazisti. Venivano lanciati in aria e colpiti al volo con colpi di fucile o pistola.

Alcuni tentarono di fuggire, al mattino le SS si accorsero del fatto e diedero loro la caccia. Prima di mezzogiorno li fucilarono davanti a noi.

Durante la marcia molti di noi cadevano a terra per lo sfinimento; dietro c’erano delle SS che uccidevano tutti coloro che non potevano proseguire.

Io stesso riuscii ad arrivare al campo Staier quasi per miracolo: infatti, mentre stavamo per entrare, caddi a terra senza riuscire a rialzarmi da solo. Per fortuna venni sollevato dai miei compagni che mi trascinarono per quei pochi metri che mancavano.

A Staier i più deboli, tra cui io, vennero trasportati sul treno, ammassati come sacchi, su carri scoperti; gli altri proseguirono a piedi. Giunti a Mauthausen, le SS se ne andarono affidando la sorveglianza a delle guardie ausiliarie che stavano intorno al campo. Non c’era cibo: sdraiati a terra, senza forze, eravamo magri come scheletri. C’erano cataste intere di morti, che superavano in altezza i tetti delle baracche.

Dopo 15 giorni arrivarono gli americani: quando vedemmo arrivare le jeep ci aggrappammo alle reti, non credendo ai nostri occhi. Ci abbracciammo tutti in uno slancio nuovo di gioia e fratellanza.

Per un mese circa rimasi sotto una tettoia, mangiando solo un poco di riso molto asciutto e delle pastiglie che parevano carbone. Ci davano da mangiare in questo modo perché continuavamo ad espellere acqua.

A poco a poco il mio fisico riuscì a riprendersi finché fui trasportato dalla Croce Rossa, con altri, in Italia.

Mi ricordo che, durante le soste di questo viaggio, io ed i miei compagni, come presi da un’ossessione, ci facevamo dare dalla gente che incontravamo del pane: io tenevo sotto il braccio una scatola in cui lo mettevo. Non lo mangiavo, mi bastava solo averlo lì.

Mi portarono alla stazione di Borgo S. Giovanni, a Brescia.

Sul treno incontrai mia madre che era venuta in città perché aveva sentito che sarebbero arrivati dei deportati da Mauthausen.

Arrivato a Marone ero talmente debole che non riuscivo ad arrivare a casa (pesavo poco più di 37 kg): dei miei cugini mi portarono a spalle fino a Pregasso.

Dopo il ritorno le mie condizioni di salute rimasero a lungo gravi e dovetti essere ricoverato per parecchi mesi e perdetti il posto alla Breda per le assenze dovute alla malattia.

Tutti i mesi, durante la mia malattia, i miei compagni di lavoro mi inviarono il ricavato di una colletta fatta tra loro.

Da questa esperienza riportai un’invalidità permanente: feci domanda di pensione come ex partigiano.

La ottenni dopo 15 anni.

LA 122ª BRIGATA GARIBALDI

La 122ª Brigata Garibaldi, costituitasi per iniziativa soprattutto di Giuseppe Gheda, operò nella zona della Val Trompia e negli immediati dintorni di Brescia. Era formata da circa 100 uomini. Poco dopo la sua costituzione il comando fu assunto dal triestino Giuseppe Verginella, “Alberto”, già combattente delle Brigate Internazionali in Spagna; vicecomandante era Luigi Guitti, nome di battaglia Tito Tobegia; commissario politico il siciliano Leonardo Speziale, nome di battaglia Carlo; vicecommissario politico Giovanni Casari, nome di battaglia Piero.

Verginella predispose immediatamente un piano d’azione per il reperimento di armi, calzature e soldi utili al funzionamento della brigata. Il 6 ottobre 1944, con 30 uomini, scese a Gardone dove prelevò dalla fabbrica Giandoso una sessantina di pistole con relative munizioni; il giorno seguente, a Brescia, furono prelevate, dal calzificio Alberti, 250 paia di scarpe e, dalla società Elettrica Bresciana, 250.000 in contanti.

Verginella intendeva la guerra partigiana non sui monti, ma vicino alla città. Per questa ragione strategica, alla fine d’ottobre divise la Brigata in tre distaccamenti di 30 uomini ciascuno: il primo sotto il comando di Gheda nella zona di Botticino, il secondo sotto il comando di Mazza nella zona di Brescia e il terzo sotto il comando di Ruggeri nella zona di Gussago. In breve tempo la 122ª Brigata fu fatta oggetto di micidiali rastrellamenti da parte di reparti tedeschi e fascisti, e i superstiti, a seguito anche del Proclama Alexander, furono costretti a sbandarsi in pianura o in fortunosi ripari in montagna.

Il comandante Verginella non si allontanò mai dal territorio, sempre pronto a riorganizzare le file della formazione. Il 24 dicembre a Provaglio d’Iseo fu consegnato in mani nemiche da un ignobile tradimento, e dopo ripetute torture nel carcere di Brescia, condotto a Lumezzane e fucilato per strada il 10 gennaio 1945. A brigata ricostituita, Giuseppe Gheda, reduce dal nascondiglio in pianura dove aveva potuto curarsi della ferita riportata a ottobre in combattimento, tornò nei ranghi a fine febbraio 1945 trovando come nuovo comandante Tito Tobegia. Cadde il 19 aprile nell’ennesimo rastrellamento sul Sonclino mentre, da solo, muoveva al contrattacco di una postazione tedesca.

MAUTHAUSEN

L’8 agosto 1938, cinque mesi dopo la cosiddetta “annessione“ dell’Austria al Reich, arrivarono a Mauthausen i primi prigionieri provenienti dal campo di concentramento di Dachau. La ragione decisiva della scelta di costruire il lager in quel luogo fu la presenza di cave di granito. Inizialmente i prigionieri furono impiegati nell’edificazione stessa del lager e nel lavoro forzato presso una ditta di proprietà delle SS, che produceva materiale da impiegare per la costruzione degli edifici monumentali e di prestigio della Germania nazista.

Fino al 1943 la funzione prevalente del lager fu la persecuzione e la reclusione definitiva degli oppositori politici e ideologici fossero essi realmente tali o anche solo presunti. Per un certo tempo Mauthausen e Gusen furono gli unici lager classificati di Categoria III, previsti per “detenuti difficili da recuperare”, il che significava che in quei luoghi le condizioni di reclusione erano durissime e la mortalità fra le più alte tra tutti i lager del sistema concentrazionario nazista.

Tra il 1942 e il 1943, come in tutti gli altri campi di concentramento, i prigionieri furono, in numero sempre maggiore, utilizzati nell’industria bellica.

Per gestire la quantità di prigionieri, che aumentò notevolmente, furono fondati numerosi campi-satellite. Alla fine del 1942 nei campi di Mauthausen, di Gusen e nei pochi campi-satellite si trovavano 14.000 prigionieri, mentre nel marzo del 1945 il numero delle persone detenute a Mauthausen e nei suoi campi-satellite, che erano aumentati di numero, ammontava ad oltre 84.000.

Dopo la seconda metà del 1944 arrivarono a Mauthausen trasporti di migliaia di deportati, provenienti soprattutto dai campi di concentramento ubicati più a est che venivano evacuati. Nella primavera del 1945 furono smantellati i campi-satellite situati ad est di Mauthausen, come anche i campi per gli ebrei ungheresi costretti al lavoro forzato. Tutti i prigionieri furono convogliati verso Mauthausen/Gusen per mezzo di vere e proprie marce della morte, finendo per provocare uno spaventoso sovraffollamento, nel campo principale come anche negli altri sotto-campi ancora esistenti: Ebensee, Steyr e Gunskirchen. A seguito del sovraffollamento, la fame e le malattie fecero aumentare di colpo la mortalità.

La maggior parte dei deportati presenti a Mauthausen proveniva dalla Polonia, seguiti dai cittadini sovietici e ungheresi, ma c’erano anche numerosi gruppi di tedeschi, austriaci, francesi, italiani, jugoslavi e spagnoli. In totale, l’amministrazione delle SS del lager registrò uomini, donne e bambini provenienti da più di 40 nazioni.

A partire dal maggio del 1944 arrivarono anche grandi quantità di ebrei ungheresi e polacchi. Per loro le possibilità di sopravvivere alle condizioni di vita imposte erano le più scarse.

In totale, durante il periodo tra la costruzione del lager nell’agosto del 1938 e la sua liberazione da parte dell’Esercito americano nel maggio del 1945, a Mauthausen furono deportate quasi 200.000 persone.

Migliaia di prigionieri furono fucilati, o assassinati con iniezioni letali, altri fatti morire di botte, altri ancora di freddo durante i cosiddetti “Totbadeaktionen” (i prigionieri venivano sottoposti a docce gelide finché morivano di freddo e sfinimento o affogavano cadendo). Almeno 10.200 prigionieri furono assassinati per asfissia, una parte nella camera a gas nel campo centrale, altri nel castello di Hartheim, uno dei centri di sterminio del ”Progetto eutanasia”, oppure nel campo di Gusen, rinchiusi in baracche sigillate o in un autobus che faceva la spola fra Mauthausen e Gusen nel quale veniva immesso gas velenoso. La maggioranza dei prigionieri dei lager però, non sopravvisse allo sfruttamento spietato della manodopera, accompagnato da maltrattamenti, denutrizione, mancanza di vestiti adeguati e di cure mediche. In totale, a Mauthausen, Gusen e negli altri Campi-satellite, morirono circa 100.000 prigionieri, dei quali quasi la metà perì durante i sei mesi precedenti la liberazione.